はじめに

胆泥症に悩む飼い主さんは多いのですが、なぜ多いのかを考えたことがあるでしょうか。

私の実感でも胆泥症の相談件数は、15年前と比べて確実に増えています。

それにも関わらず、動物病院では胆泥症の本質的な分析ができていない、やっているようで全然足りていないと思います。

一般的な治療ではウルソやスパカール、フラジールといった薬がよく処方されていますが、そうしたものの反応は良くないと言えます。

むしろたいした効果が出ていないといっても過言ではないでしょう。

そもそも上記の薬には胆泥症への効果は認められていません。

動物病院も、「あまり期待できないけどね」と言って処方することがあるような、頼りない薬です。

それが事実です。

ペット関連のネット情報は以前からひどいと指摘しているところですが、胆泥症に関する情報もひどいものです。

情報の数は多くても、実際には胆泥症が増えています。

意味のない情報ならまだしも、逆に悪化させるような情報が含まれている可能性があります。

今回の話は、これまでも何回か話していると思いますが、改めて深堀りしていきます。

胆泥症は病気ではない

みなさん勘違いしていると思いますので先に言っておきますが、胆泥症というものは病気ではありません。

症とついていることからもわかるでしょう。

症とついている場合は、症状という意味ですが、胆泥症の場合は自覚症状すらほとんどないのが現実です。

わかりやすい似たような例えを挙げると、高血圧症です。

ウィキペディア

勘違いしてほしくないので言っておきますが、「病気じゃないなら安心」だと、油断して大丈夫という意味ではありません。

ちなみに胆泥症の症状を調べると食欲不振、嘔吐、下痢、腹痛、黄疸、発熱と出てきますが、はっきり言って煽りすぎです。

実際には、ほとんどのケースで無症状です。

上記のような症状は、胆泥症が直接引き起こすと言うよりも、胆泥症を作る「犬の本来の食生活に合わない食事管理」や、胆管感染症などの胆泥症の犬に見られやすい他の病気が引き起こします。

もっと言えば、胆泥症を心配する飼い主の不安や、体全体の健康を軽視した制限食の影響、過度の通院による医療ストレスによる免疫低下が要因として挙げられます。

最近解明されるようになった「脳腸相関」という意識と腸の関連性も関わります。

胆泥症で死ぬ犬はいるのか

まず事実として、胆泥症で死んでしまう犬はほぼいません。

私も長くこの仕事をしていますが、たぶん一度も聞いたことがありません。

知り合いの獣医師に聞いても、やはりほぼ無いとのことです。

胆のうが破裂してしまうことは実際にあるようですが、よほどのケースでしょう。

通常、胆泥の子は病院にかかっており、胆のう様子はエコー検査で見ています。

ですので最悪の事態になる前に胆のうの摘出手術が行われ、大問題にはなりません。

ちなみに胆のう破裂は、風船が一瞬で破裂するのとは違い、胆のうに裂け目が入って中身が漏れ出すような感じがより近いでしょう。

胆のうは風船のような薄いゴム膜ではなく、粘膜、筋層、漿膜(外膜)でできているためです。

胆のうの膜

もちろん破裂して死に至るケースは考えられなくもないです。

まったく病院に行かずに、胆のうが胆泥で膨らみすぎていることに気づかず、飼い主が寝ているときに破裂してしまって、腹腔内に胆汁が広がり多臓器不全を起こすような可能性です。

こうしたケースはレアで、通常ではありえないとは思いますが、それでもゼロとは言えません。

こうしたことを踏まえて、胆泥症で死んでしまう犬はほとんどいないと言えます。

少なくとも犬の死因ランキングには胆泥症は出てきません。

犬の死因ランキング

こうした事実を知らずに、よくわからないまま不安に陥ってしまうと、正常な判断ができません。

そして獣医師に言われるがまま、過剰な医療にハマりやすくなります。

とても効いてるとは思えない薬を長期間処方されたり、短期間に何度も検査を受けさせられたり、といったことが過剰な医療です。

胆泥よりも、そうした医療ストレスのほうが寿命を短縮するのではないかと、私は常々考えています。

胆泥症の原因

どうして胆泥症ができてしまうのか、その答えははっきりしています。

簡単すぎて、なぜみなさん理解していないのだろうと不思議に思うほどですが、ちゃんと教えてくれない医療側に問題があると見ています。

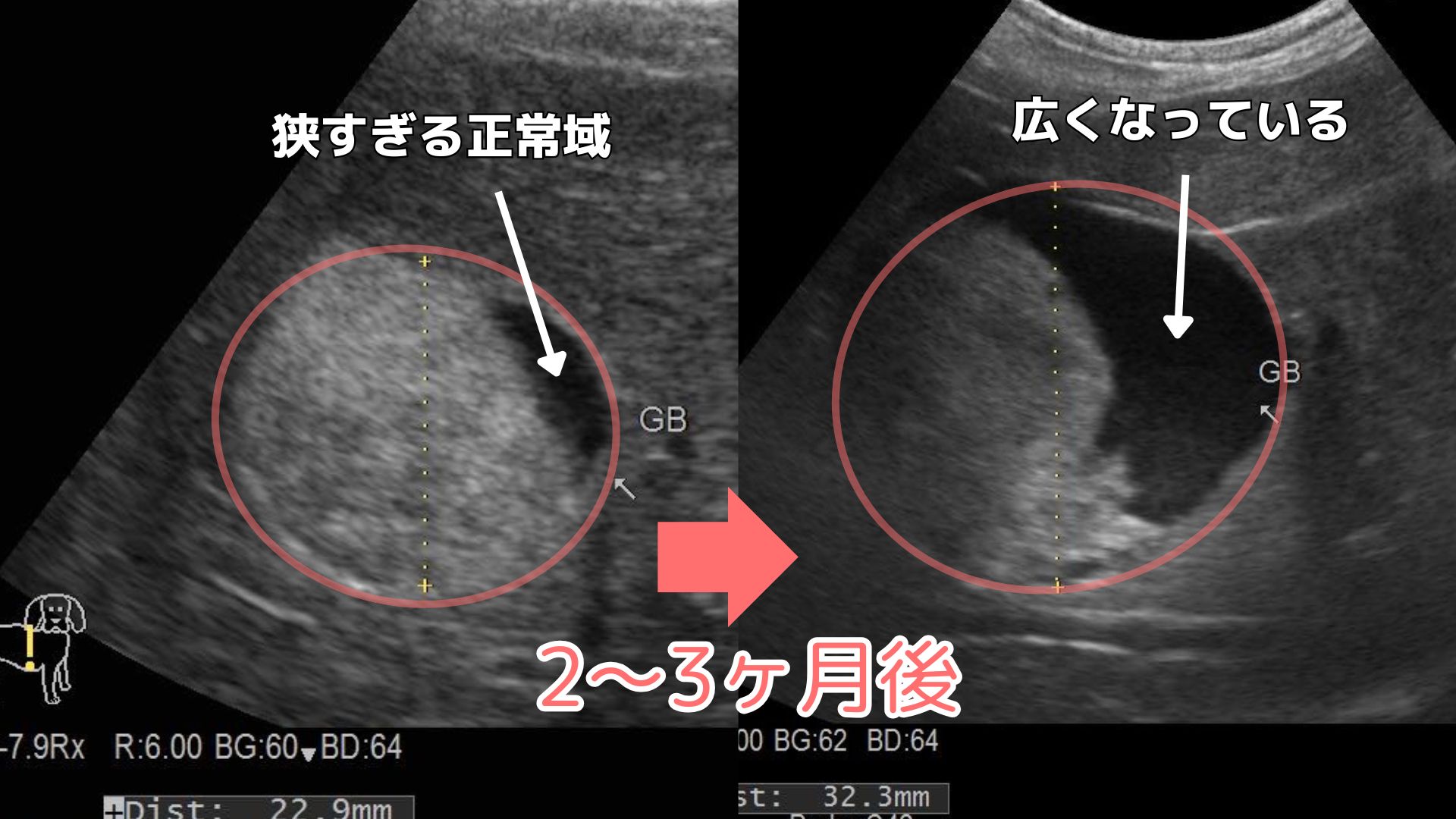

答えを言いますと、胆泥症の一番の原因は、胆のうがしっかり収縮していないことです。

胆泥は胆汁が濃縮されすぎたものです。

粘度が高くなっており、簡単には出てきません。

絞り出せば良いのですが、そのためには胆のうを収縮させなくてはなりません。

それができていないことが胆泥症の原因です。

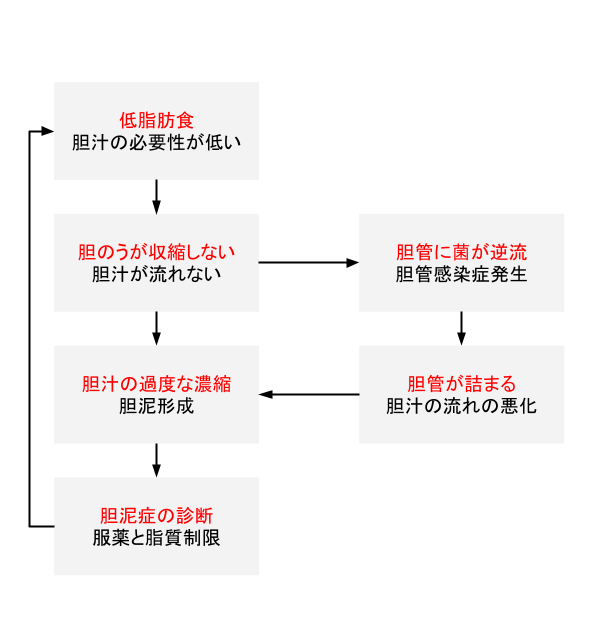

胆泥症の原因

低脂質食、胆泥症、胆管感染症の関係性

胆泥の原因を調べると、いろいろな原因が出てきます。

そして真っ先に出てくるのが胆のうの収縮力の低下です。

「じゃあ、うちの子はもともと胆のうの収縮力が弱いんだ」と考えるかもしれませんが、そうではありません。

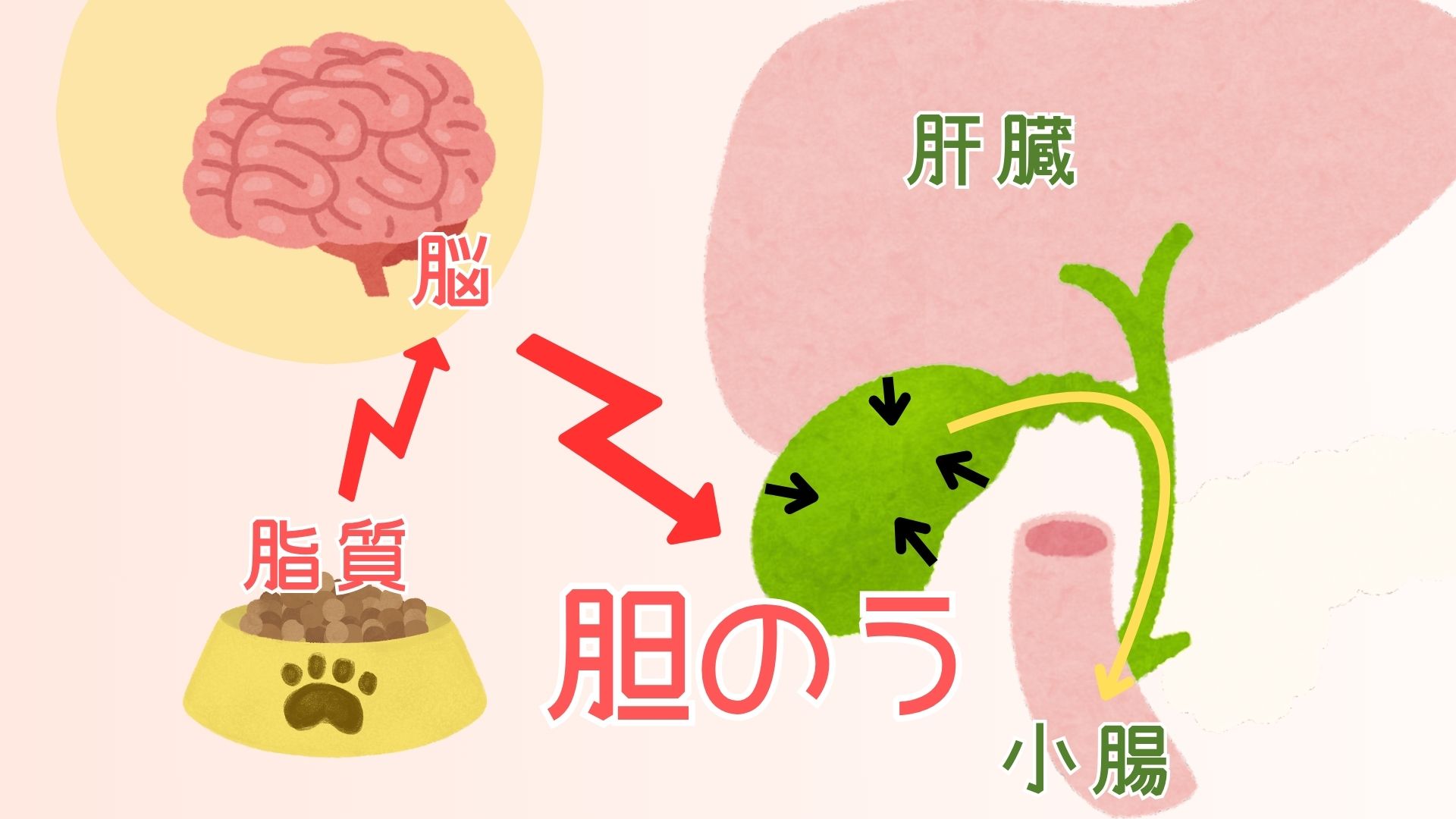

胆のうは食事中の脂肪を消化吸収するために収縮して、中身の胆汁を腸に送り出します。

つまり胆泥症の本当の原因は「食事中の脂質が足りなすぎる」ことです。

コレステロールが悪いのだ、いやいやホルモンの病気だと、可能性の低いことに目を向ける人が多いのですが、もっとも可能性の高いのは、胆のうを収縮させない食事が原因だと見るべきです。

胆泥症の悪化要因

胆泥症では胆管感染症(感染性胆管炎)を併発しやすいと言えます。

腸内の悪玉菌が胆管に入り込み、そこで炎症を起こしてしまうのです。

通常の犬は胆管感染症にはなりませんが、胆汁が流れる量が少ない場合は、菌が洗い流されにくいので起こりやすくなります。

「水を流さなくなった古い排水管」というとイメージしやすいでしょう。

ゴミが詰まったり、菌が繁殖して不潔な環境になり、詰まってしまいます。

改めて水を流そうとしても、流れてくれません。

そのため胆管感染症は胆泥症の犬に併発しやすいと言えるのと同時に、胆泥症の悪化要因と言うことができます。

すべての胆泥症は低脂肪食によって引き起こされるとは言いません。

体の仕組みは複雑で、さらに体は菌と共存しており、簡単に言葉で説明できるようなものではありません。

しかしながら、胆泥の発生には非常にシンプルなパターンが有るのは事実であり、そして意外と多くの犬に当てはまります。

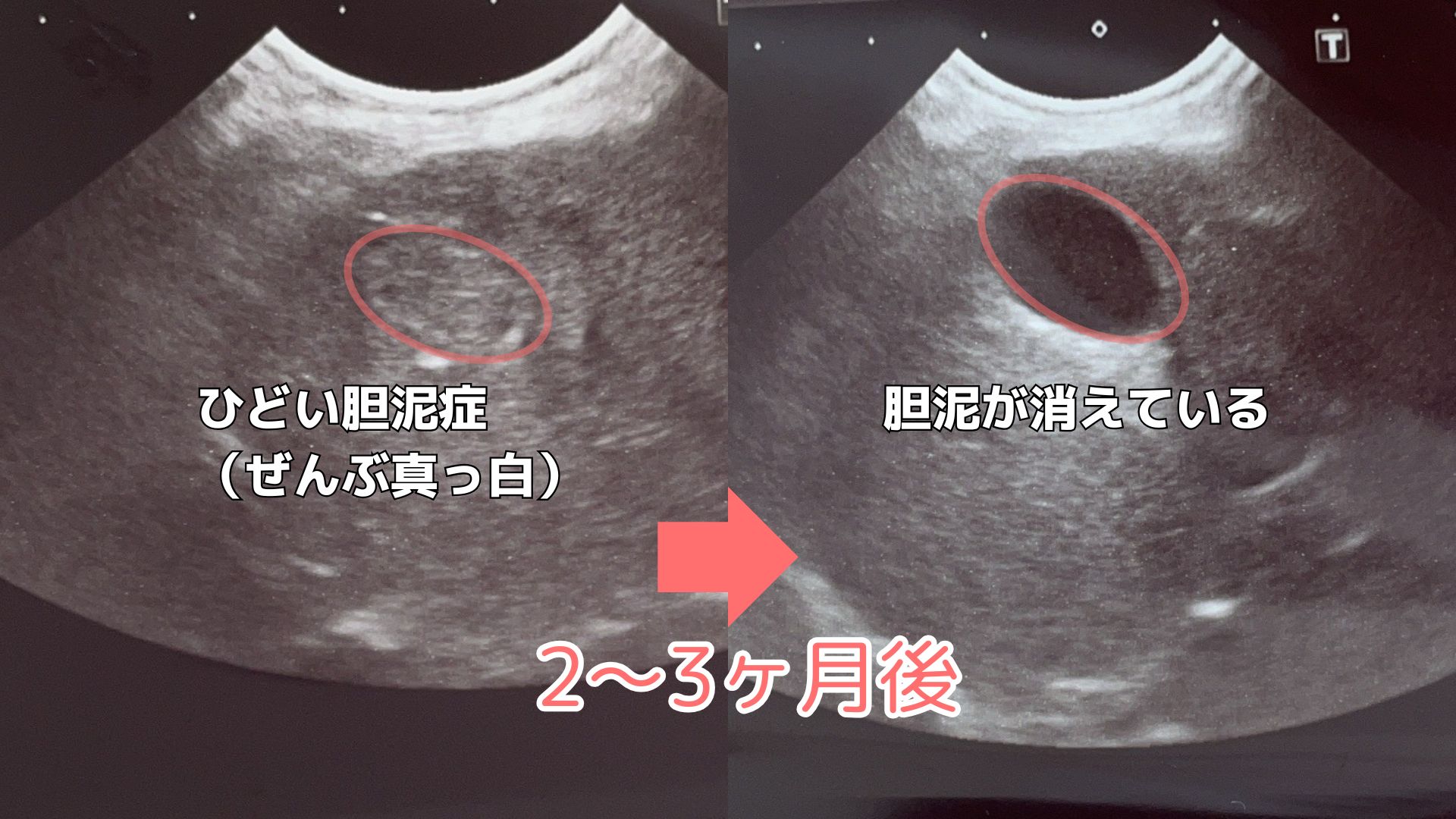

胆泥症のセルフケア

ここまでの説明をすべての飼い主が理解できれば、もう世の中の胆泥症の半分はセルフケアで対処できるのではないかと思います。

胆汁を不要とする脂質割合の低すぎる食事が、結果として胆のうを収縮させないことに繋がり、胆汁の過度な濃縮が胆泥を作ってしまうわけです。

だったら話は簡単です。

食事の脂質割合を増やしてみる、これがセルフケアの第一歩です。

脂質と胆のう収縮

正確な脂質割合というものは体質によって異なりますが、フードで言えば脂質15%くらいのものが良いでしょう。

急に切り替えずに、徐々に変えていくと安全です。

これまで胆汁があまり出ていなかった犬は、そういう環境に体の仕組みが慣れてしまっています。

1ヶ月くらいかけるつもりで、ゆっくりとトライすると良いでしょう。

いま与えているフードが大好きで、変えたくない場合は、不足分の脂質をオリーブオイルで補うと良いです。

正確な量の計算もまた難しいのですが、小さじ半分を加えるところからスタートしてはいかがでしょうか。

さらに1日おきにしても良いです。

観察しながら探っていくという、科学者的なアプローチでいってみましょう。

さらに腸内の悪玉菌を減らすために、善玉菌を増やす取り組みも併せてください。

改善率が高まると考えています。

発酵食品は善玉菌の好物であり、ひきわり納豆は健康面全般からお勧めします。

体重5kgの犬は1日5g、10kgの犬は10gが目安です。

3倍くらい多くても大丈夫だと思いますが、最初は少なめで徐々に慣らすことは、ひきわり納豆にも適用してください。

胆泥症の子に勧めている、月桃抽出水のサプリメントもあります。

胆のう収縮に働きかけると考えており、事実として改善例が多数存在しています。

健康全般にも良いものであり、医療費節約、ストレス緩和にもきっと役立つことでしょう。

併せて頂くことを勧めています。

最後に

胆泥症は普通に生活していれば問題になることはまずありません。

しかし普通とは異なる極端な制限食は、犬の体を歪ませ、やがて胆泥という形で現れます。

そういう意味では、「胆泥はシグナル」「神様からのメッセージ」とも言え、実際に私はそのようにも見ています。

ですのでペット健康相談では、胆泥だけにフォーカスせず、生活習慣全般に踏み込んだ長生きしてもらうためのアドバイスを心がけています。

おかげで電話相談が2時間に及ぶこともありますが、それで犬と飼い主さんの幸せが増えるのであれば、喜んで引き受けます。

胆泥はけして危険な病気ではなく、飼い主が正しい知識を持てば、減らせる可能性はけして低くありません。

ただし胆泥を作る食生活は、長期的に見ると大きなリスクを孕んでいます。

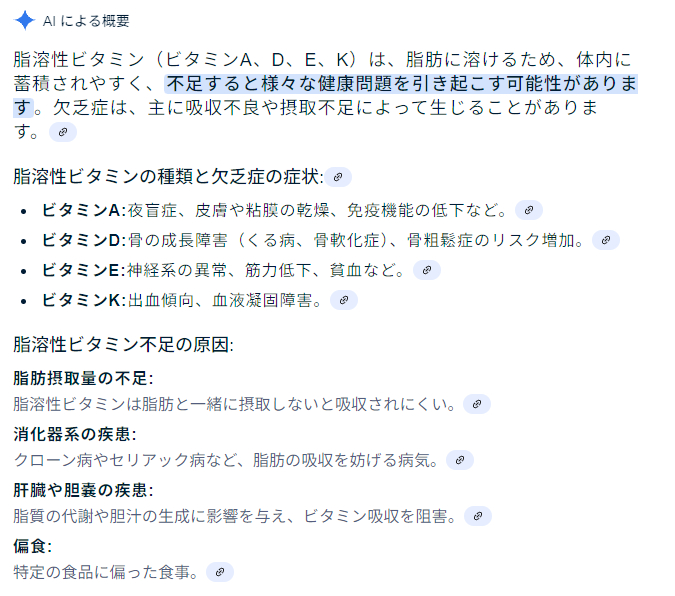

その一つが脂溶性ビタミンの不足から始まる「健康の破壊」です。

これこそが胆泥症の本質的な問題とも言えますので、神様のメッセージを見逃さず、そして自然の摂理に逆らわない、体の仕組みに合った方法で、ご愛犬を健康体に導いてあげてください。

脂溶性ビタミン不足

本稿は、生物学的にも科学的にも整合性が保たれ、私自身の経験にも合致するものですが、すべてのケースに当てはまるものではありません。

私の書いた他の文章や音声、動画も併せることで網羅的に理解できると思います。

文中で断定するような表現があるかもしれませんが、可能性のゆらぎを含んでいることを踏まえて、健康づくりに役立ててください。