🧠 理論

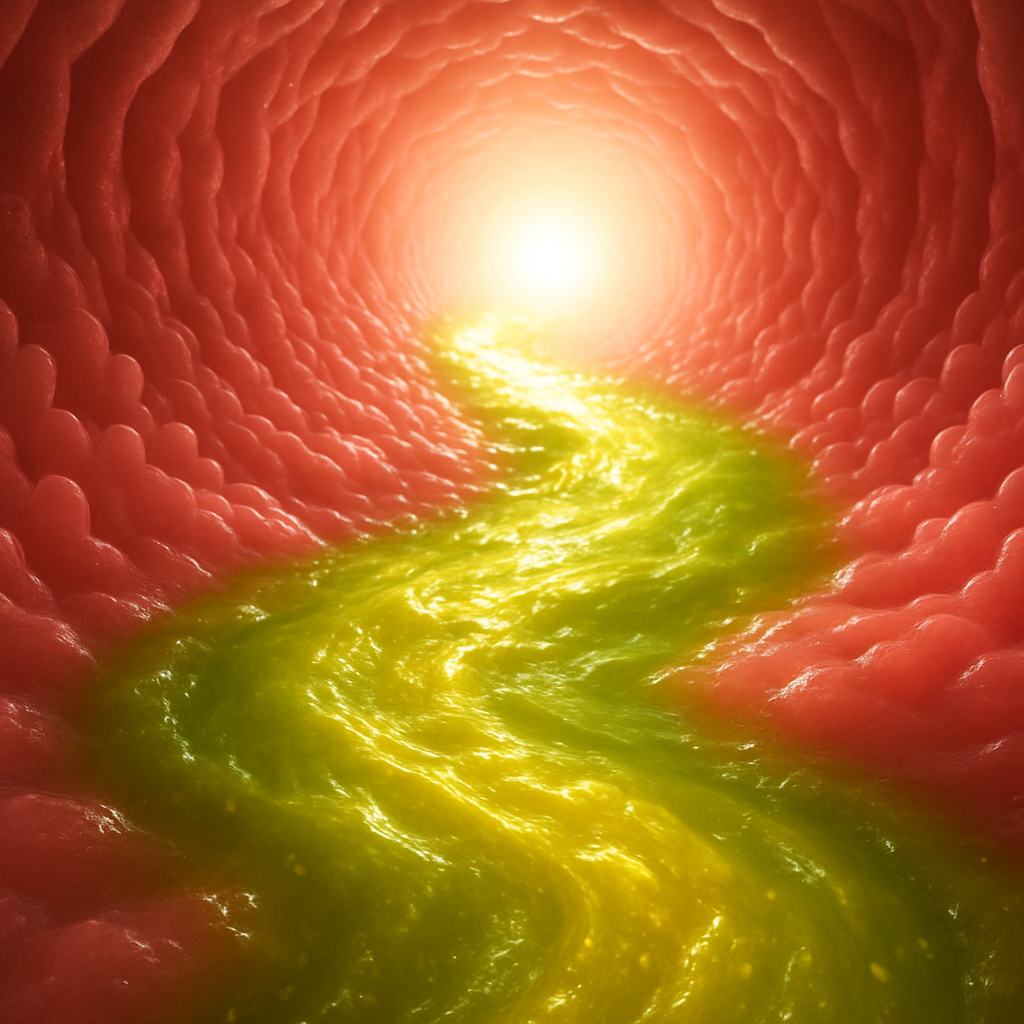

胆汁酸は脂質の消化吸収を助ける界面活性剤として知られるが、それに留まらない。近年の研究により、胆汁酸は腸内細菌にとっての成長因子・選択圧・シグナル分子としても機能していることが明らかになってきた。これは、消化液という従来の定義を超えた、腸内共生系における情報・制御媒体としての胆汁酸の再定義を促している。

ヒトが食物を摂取→胆汁酸が分泌→腸内細菌が選別・誘導される→再びヒト側の代謝や免疫に影響――という閉ループ構造が存在し、これが健康長寿の鍵を握る恒常性維持システムの一端となっている可能性がある。

🔬 証拠

農研機構+ワーヘニンゲン大学(2019)

Akkermansia muciniphila がデオキシコール酸などの胆汁酸によって選択的に増殖し、他の菌種との競合優位性を示した。胆汁酸は微生物の「餌」であるだけでなく、「選択圧」として作用する。

Cell Metabolism(2016)

胆汁酸が腸管免疫系を介して特定の抗菌遺伝子を誘導することが発見された。これは間接的な細菌制御メカニズムであり、胆汁酸が単なる化学物質でなく制御装置であることを示す。

Nature(2024)

UDCAやTUDCAなど一部の胆汁酸が特定の腸内細菌群にとって成長促進因子として機能することを明示。腸内細菌の「設計者」としての胆汁酸の側面が浮き彫りになった。

🔎 示唆

胆汁酸は「消化液」という単機能物質ではない。腸内微生物の群集構造を選択・調整し、宿主であるヒトの代謝・免疫・行動に間接的に影響を与える構造制御物質である。

したがって、胆汁酸は「食べたものの結果として分泌されるもの」ではなく、「未来の腸内構造を設計するために分泌される情報因子」である可能性がある。

これにより、ヒト–腸内微生物間の関係は、単なる共存ではなく意図的な共生設計と捉え直すべきであり、胆汁酸はその設計言語のひとつなのかもしれない。